Invitamos a la fotógrafa Fernanda Pineda, quien diseñó un proyecto artístico para documentar la realidad del conflicto armado y las resistencias cotidianas de las comunidades afrocolombianas e indígenas del río Baudó, en Chocó, al oeste de Colombia.

Por Fernanda Pineda Palencia, fotógrafa del proyecto Riografías del Baudó.

El inicio de un viaje es siempre un salto hacia lo incierto. Pero cuando ese viaje es a lo largo del río Baudó, en el Pacífico colombiano, la incertidumbre se transforma en miedo. Colombia es un país en el que la violencia y el conflicto son los eternos titulares. La esperanza se desvanece entre procesos de paz y acuerdos que se hacen y deshacen, mientras en lugares como el Chocó, departamento al occidente del país desplazamientos, confinamientos y masacres, agudizados por el abandono estatal, siguen siendo la norma.

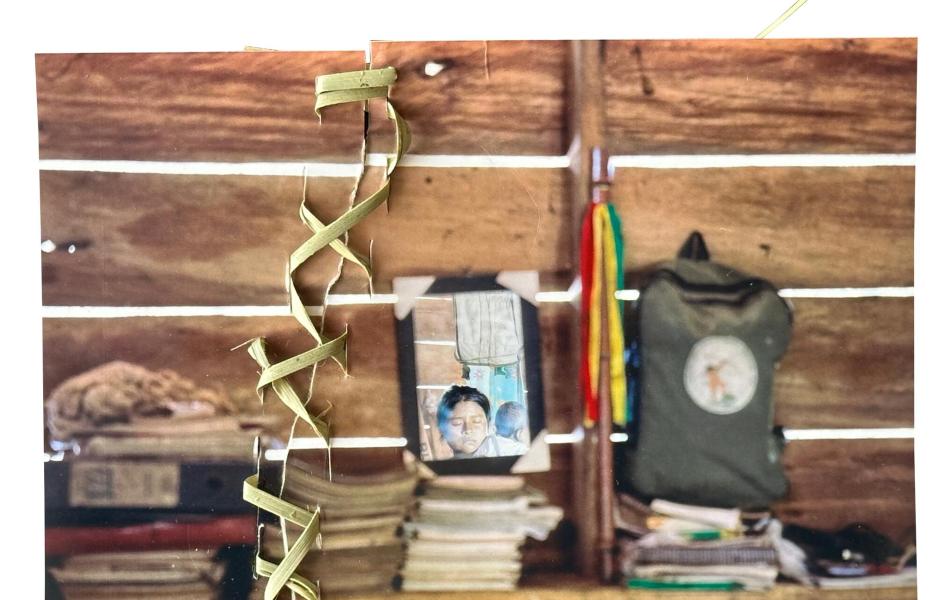

Atendí la invitación de Médicos Sin Fronteras, junto a la experta en enfoques diferenciales Silvia Parra, para narrar tres comunidades del Alto Baudó desde tres conceptos: salud, territorio y conflicto armado. Sabíamos que llevar a cabo un proyecto fotográfico allí sería un desafío, y no solo por la violencia. Sin electricidad y sin internet, nos vimos obligadas a volver a lo tangible, a pensar en el poder de la fotografía impresa.

Así nos lanzamos, con la propuesta de hablar desde las metáforas como una forma de protección. ‘Riografías del Baudó’ se delineó como un diálogo directo con las mujeres sanadoras de estos ríos. Ellas mismas curaron con métodos tradicionales las fotografías impresas de los lugares heridos de sus comunidades.

Primera parada: Chachajo

Chachajo es el nombre de un árbol de madera fina. También es el nombre de un pueblo que vive de la agricultura, que cría cerdos y gallinas; un pueblo de casas de madera construidas por familias que, a pesar de haberse ido a la fuerza, siempre vuelven, porque no hay lugar en el mundo que les pertenezca más.Hay una herida profunda en este pueblo, una herida que intentan curar con cantos y con hierbas.

"Curar con hierbas es una tradición, que los viejos iban enseñando a los jóvenes, y ya los jóvenes, cuando tenían su familia, les iban enseñando a sus hijos lo que sabían”, nos dijo María Concepción, la curandera mayor de la comunidad.

Segunda parada: Mojaudó

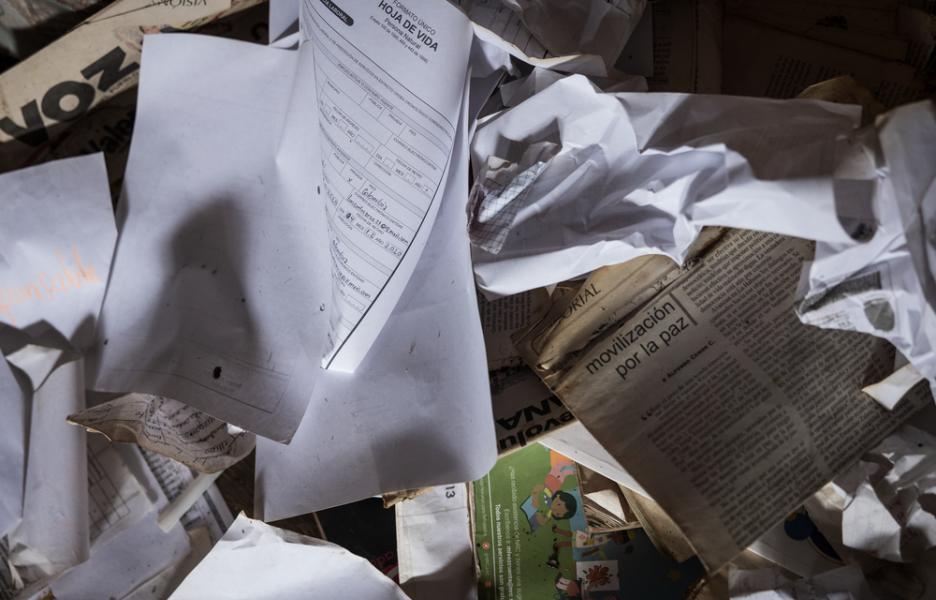

¿Qué queda después de que las balas atraviesan un salón de clases?

Los rayos de luz se filtran por los agujeros que las ráfagas dejaron en el techo y dibujan líneas en el tablero. Los libros y el calendario cuelgan de las paredes, heridos por las balas. Los pequeños asientos azules siguen en el mismo lugar donde estaban ese día, como si el aula se hubiera convertido en un museo del horror, una herida que sigue sangrando.

“Faltaban como cinco para las dos de la mañana cuando se prendió la balacera. Las balas zumbaban por el techo, por la cocina, uno oía esa plomacera… A esa hora de la mañana, ¿para dónde va a correr uno?, al suelo nos tiramos, pero ¿qué se va a amparar uno en un suelo de madera?”, nos dijo una partera.

Mojaudó está enfermo de miedo. "A veces, cuando cae un coco o alguna otra fruta sobre el techo, pensamos que va a empezar de nuevo", relató otra.

Tercera parada: Puesto Indio

Capítulo Embera Ûnûnia: nos volveremos a ver

El río cambia de color y se convierte en espejo. El río es calma y es frenesí. Te lleva, pero decide cuándo puedes navegarlo. ¿Quién comanda al río? ¿Quién le dice qué puede o no puede hacer?

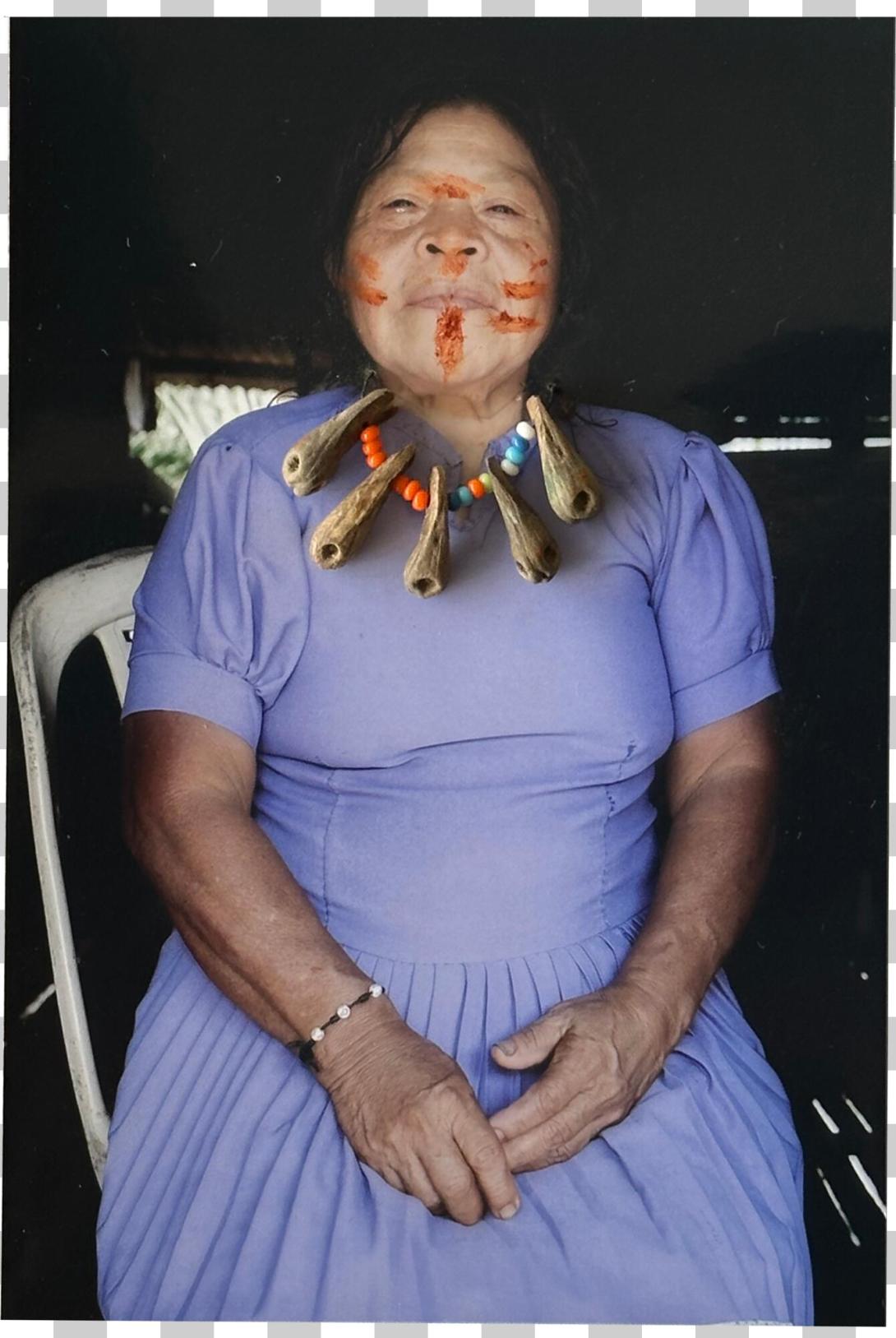

La gente de río lo respeta, porque lo necesita para sobrevivir en esta selva. Su agua es indispensable, aunque ya no es clara, su cauce arrastra lo que el consumo y el desecho han dejado. Allí encontramos una sanadora del espíritu.

"Fui ayudante de mi esposo, que era jaibaná, (sanador del espíritu). Cuando nos desplazaron, mi esposo ya no estaba y mis hijos necesitaban medicina. Así fue como empecé mis prácticas, y soy la primera mujer jaibaná de estas comunidades. El territorio está enfermo. La violencia que hay por aquí nos persigue y nos enferma", nos contó ella.

Siete mujeres subimos a esa embarcación, encargadas de construir este proyecto junto al equipo de apoyo logístico de Médicos Sin Fronteras. Regresamos con siete fotografías, reconstruidas por las mujeres sanadoras. Nos fuimos con el compromiso de expandir su voz más allá de los ríos, llevar su sabiduría. Esperamos que este proyecto, como un boomerang, les traiga asistencia, reconocimiento y memoria. Nosotras nos fuimos, pero ellas siguen allí, resistiendo, sanando comunidades heridas y olvidadas.

Riografías del Baudó

‘Riografías del Baudó: ¿cómo se cura un territorio herido?’ es un proyecto fotográfico de Fernanda Pineda y Médicos Sin Fronteras que da cuenta de las afectaciones por conflicto armado y vacíos institucionales que se viven en la subregión de Alto Baudó. Presentes como organización en Colombia desde 1985, hemos desarrollado un modelo de salud étnico-comunitario durante tres años.